Die Bibliothek enthält Modelle für energietechnische Komponenten und bietet einen flexiblen Ansatz zur Analyse, Simulation und Optimierung von Energiesystemen. Durch die Verwendung generalisierter, abstrakter Bausteine mit zahlreichen Parametern können verschiedenste Anwendungsfälle und Betriebsstrategien effizient modelliert werden. Dies ermöglicht die Kopplung von Energiesektoren und die Optimierung der Energiebereitstellung.

Ein Beitrag von:

Dr. Christopher Lange

Senior Scientist, Intelligente Energiesysteme / DC-Netze

Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB

Und:

Tobias Beck

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Intelligente Energiesysteme / DC-Netze

Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB

Die Modellbibliothek stellt einen Ansatz zur Analyse, Simulation und Optimierung komplexer Energiesysteme im Rahmen einer Software-Toolbox des Fraunhofer IISB dar. In einer Zeit, in der die effiziente Nutzung von Energie und die Integration erneuerbarer Energien immer wichtiger werden, bietet diese Bibliothek die nötigen Werkzeuge, um verschiedene Versorgungsszenarien und Betriebsstrategien zu simulieren. Durch den Einsatz von generalisierten Bausteinen und der Möglichkeit, diese über die Parametrierung an den jeweiligen Anwendungsfall anzupassen, wird eine flexible Modellierung ermöglicht, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten ist. Die Laufzeit wird durch einen generalisierten datenbasierten Ansatz im Vergleich zu physikalisch modellierten Systemen deutlich reduziert. Eine Simulation ist aus verschiedenen Bausteinen bzw. Komponenten aufgebaut, die sich modular in einem System miteinander verbinden lassen. Diese Komponenten lassen sich individuell über Messwerte und Herstellerdaten parametrieren. Die verfügbaren Komponenten umfassen:

- Energiewandler: BHKW, Wärmepumpe, Brennstoffzelle …

- Energiespeicher: Batterie, Wärmespeicher, H2-Speicher …

- Energiequellen: Sonneneinstrahlung, Wind …

- Externe Schnittstellen: Stromanschluss, Fernwärme …

- Daten: Last- und Erzeugungsprofile …

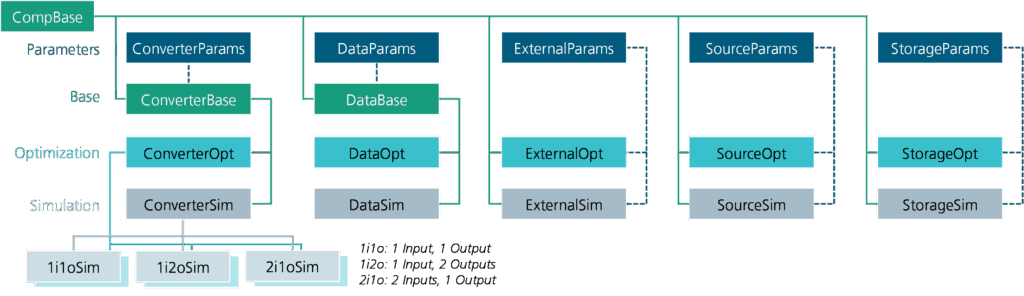

In Abbildung 1 ist der grundsätzliche Aufbau der Bibliothek zu sehen: Eine Basisklasse stellt die Grundfunktionalitäten für alle Komponenten bereit, wozu beispielsweise Methoden zur Parametrierung, allgemeinen Verwaltung und Hilfsfunktionen gehören. Jeder Komponententyp besitzt Parameter sowie eine Simulations- und eine Optimierungsklasse. In der Simulation wird das zeitliche Verhalten (über Lookup-Tables, Dynamikparameter etc.) abgebildet, die Optimierungsklasse fügt der mathematischen Optimierung Variablen und Einschränkungen hinzu. Alle Klassen enthalten zudem Methoden für die Initialisierung und Auswertung von Durchläufen.

Die Bibliothek erlaubt außerdem über eine Excel- und Datenbankschnittstellen einen einfachen Im- und Export von Daten, um Last- und Erzeugungsprofile für eine Simulation einzubinden oder nach einer Simulation weitere Auswertungen durchzuführen.

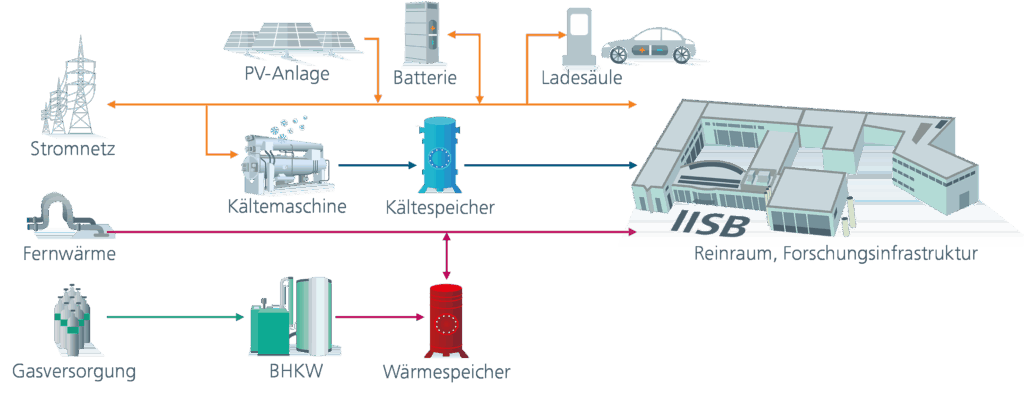

Ein Beispiel für eine praktische Anwendung der Modellbibliothek ist die Simulation der Energieversorgung eines Reinraums (siehe Abbildung 2). Hierfür wird ein Modell erstellt, das sowohl lokale Erzeugungseinheiten als auch Speichersysteme, Energiewandler, externe Bezüge und Verbraucher umfasst. Durch die Simulation unterschiedlicher Lastszenarien und Betriebsstrategien könnten die Betreiber wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die ihnen helfen, die Effizienz und Zuverlässigkeit ihres Systems zu optimieren.

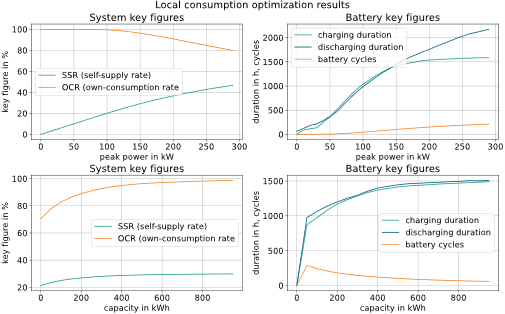

Das System wird mit Hilfe der Modellbibliothek zusammengestellt und simuliert. Hierfür stehen in der Software-Toolbox Systemklassen zur Verfügung, welche die Modelle mit Energienetzen verbinden und damit auch die Sektorenkopplung ermöglichen. In der folgenden Abbildung 3 ist beispielhaft der Einfluss der PV- und Batteriedimensionierung auf den Eigenversorgungsgrad und Eigennutzungsgrad eines Reinraums zu sehen.

Die Implementierung von Betriebsstrategien und Energiemanagementsystemen ist ein weiterer zentraler Bestandteil der Modellierung. Hierbei können verschiedene Strategien, wie z. B. Lastmanagement, Lastspitzenreduktion oder Eigenversorgungsoptimierung getestet werden. Die Simulation dieser Strategien erlaubt es den Anwendern, deren Auswirkungen auf die Systemeffizienz, Emissionen und die Wirtschaftlichkeit zu bewerten. Dies ist besonders wichtig in einem Kontext, in dem die Integration erneuerbarer Energien und die Optimierung des Energieverbrauchs im Vordergrund stehen.