Auswahl an umweltrelevanten gesetzlichen Rahmenbedingungen für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)

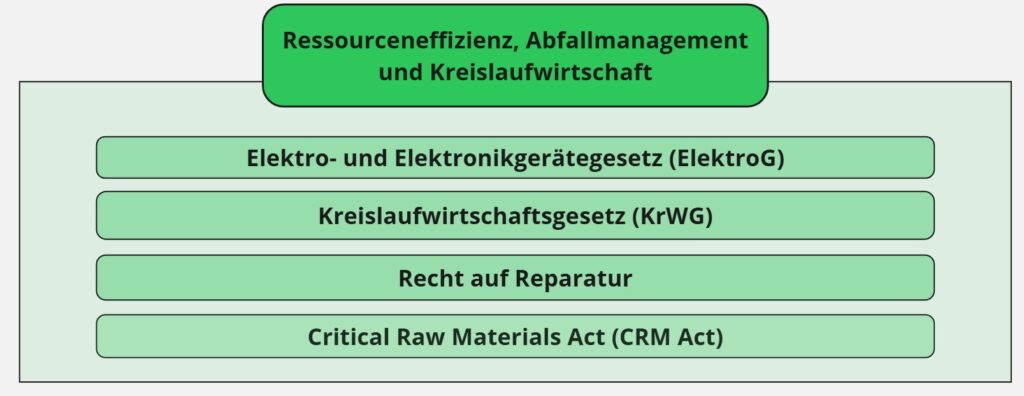

Ressourceneffizienz, Abfallmanagement und Kreislaufwirtschaft

Nachhaltigkeitsberichterstattung

Lieferketten

Ressourceneffizienz, Abfallmanagement und Kreislaufwirtschaft

Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG)

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz ist ein Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG). Dies erfolgt einerseits durch die Kostenübernahme durch die Hersteller und Vertreiber, die finanziell für Sammel- und Verwertungssystemen sorgen müssen. Andererseits gibt es eine Registrierungspflicht, bei dem die in den Verkehr gebrachten Elektrogeräte in den jeweiligen EU-Ländern registriert werden müssen.

Die registrierten Geräte müssen dementsprechend gekennzeichnet werden. Zudem gilt die Verpflichtung für die Mitgliedsstaaten eine jährliche Berichterstattung über die Menge an Produkten zu liefern, die auf den Markt gebracht worden sind.

Das ElektroG setzt die Waste Electrical and Electronic Equipment Direktive (WEEE-Direktive) der Europäischen Union in nationales Recht um.[1] Das Gesetz gilt für eine Vielzahl von Elektro- und Elektronikgeräten, einschließlich Haushaltsgeräten, IT- und Telekommunikationsgeräten, Beleuchtung, elektrischen Werkzeugen, Spielzeug, medizinischen Geräten und mehr.

[1] https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en

Kategorie

End-of-Life, Recycling, Entsorgung, Rücknahmesysteme für Elektro- und Elektronikaltgeräte

Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) umfasst folgende Punkte:

Gerätearten: Es gilt für sämtliche Elektro- und Elektronikgeräte und werden in folgenden Kategorien unterteilt:

- Wärmeüberträger,

- Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern enthalten,

- Lampen,

- Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt (Großgeräte),

- Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt (Kleingeräte), und

- kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt.[1]

Es richtet sich an Hersteller, Importeure und Händler von Elektro- und Elektronikgeräten, die Geräte in Deutschland in Verkehr bringen. Auch Geräte, die aus anderen Ländern nach Deutschland eingeführt werden, fallen unter das Gesetz. Das Gesetz regelt die Rücknahme und umweltgerechte Entsorgung dieser Geräte durch die Hersteller und Händler.

Die genauen Definitionen und Ausnahmen sind im Gesetzestext festgelegt.

[1] ElektroG – Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Wer ist dafür verantwortlich?

Die Verantwortung liegt bei den Herstellern. Die Hersteller sind zur Registrierung und zur finanziellen Verantwortung für die Entsorgung verpflichtet.

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Weitere Informationen gibt es unter:

Kennzeichnungspflicht

Hersteller müssen ihre Produkte kennzeichnen, um die Rücknahme zu erleichtern (Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) – Bedeutung der Kennzeichnung – EU-Anforderungen – Your Europe (europa.eu))

Einzuhaltende Anforderungen

Die einzuhaltenden Anforderungen gemäß dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) umfassen folgende Punkte:

- Hersteller und Importeure müssen sich bei der Stiftung EAR registrieren, bevor sie Elektro- und Elektronikgeräte in Verkehr bringen.

- Geräte müssen mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sein, um auf die Rücknahmepflicht hinzuweisen.

- Hersteller müssen Systeme einrichten, um alte Geräte zurückzunehmen. Dies umfasst sowohl die Rücknahme am Verkaufsort als auch die Bereitstellung von Rückgabemöglichkeiten.

- Die Entsorgung der Geräte muss umweltgerecht erfolgen, dabei sind Vorgaben für Recycling und Wiederverwertung zu beachten.

- Hersteller sind verpflichtet, jährlich Berichte über die Menge der in Verkehr gebrachten, zurückgenommenen und recycelten Geräte vorzulegen.

- Verbraucher müssen über die Rückgabemöglichkeiten und die Bedeutung der ordnungsgemäßen Entsorgung informiert werden.

- Hersteller müssen sicherstellen, dass ihre Produkte die festgelegten Grenzwerte für schädliche Substanzen (z.B. Blei, Quecksilber) einhalten.

Hersteller müssen mit autorisierten Recyclingunternehmen zusammenarbeiten, um die umweltgerechte Entsorgung sicherzustellen.

Messpflichten

Im Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) sind spezifische Messpflichten nicht direkt im Gesetzestext festgelegt, jedoch ergeben sich aus den allgemeinen Anforderungen an Hersteller und Importeure folgende relevante Punkte:

- Hersteller müssen sicherstellen, dass ihre Produkte die festgelegten Grenzwerte für schädliche Substanzen einhalten. Dies kann durch geeignete Messungen und Prüfungen erfolgen.

- Hersteller sind verpflichtet, regelmäßig Berichte über die Menge der in Verkehr gebrachten und zurückgenommenen Elektro- und Elektronikgeräte vorzulegen und aufzubewahren, um die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen nachweisen zu können.

Die genaue Umsetzung und spezifische Anforderungen können je nach Art des Geräts variieren. Es wird empfohlen, sich über die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Gerätegruppen zu informieren.

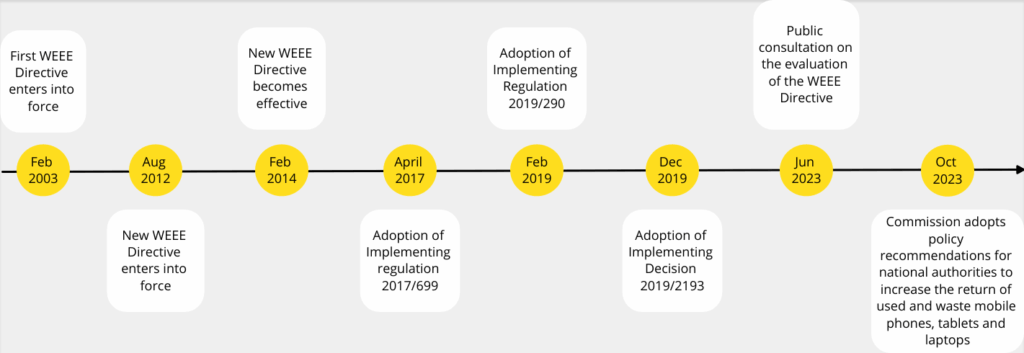

Timeline

Kreislaufwirtschaftsgesetz

Die Europäische Kommission hat im März 2020 den neuen Circular Economy Action Plan (CEAP) angenommen. Er ist einer der wichtigsten Bausteine des Europäischen Green Deals für nachhaltiges Wachstum. Der Übergang der EU zu einer Kreislaufwirtschaft soll den Druck auf die natürlichen Ressourcen verringern und nachhaltiges Wachstum fördern. Er ist auch eine Voraussetzung, um das EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen und den Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten. Der neue Aktionsplan kündigt Initiativen entlang des gesamten Lebenszyklus von Produkten an. Er zielt darauf ab, wie Produkte gestaltet werden, fördert die Kreislaufwirtschaft, ermutigt zu nachhaltigem Konsum und soll sicherstellen, dass Abfall vermieden wird und die verwendeten Ressourcen so lange wie möglich in der EU-Wirtschaft verbleiben. Es werden legislative und nichtlegislative Maßnahmen eingeführt, die auf Bereiche abzielen, in denen Maßnahmen auf EU-Ebene einen echten Mehrwert bringen. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) setzt den Circular Economy Action Plan (CEAP) der Europäischen Union in nationales Recht um. Das Gesetz ist am 29. Oktober 2020 in Kraft getreten. Zusätzlich gilt im KrWG die Obhutspflicht, die die Erhaltung der Gebrauchstauglichkeit von Erzeugnissen verlangt und lässt deren Entsorgung nur als letzte Möglichkeit zu.

Kategorie

Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung, Recycling, Ressourcenschonung

Anwendungsbereich

Elektronikgeräte & IKT; Batterien und Fahrzeuge; Verpackungen; Kunststoffe; Textilien; Bauwirtschaft und Gebäude; Lebensmittel, Wasser und Nährstoffe

Wer ist dafür verantwortlich?

Die Verantwortung für das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) liegt in Deutschland beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Das Ministerium ist zuständig für die Entwicklung und Umsetzung der entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie für die Überwachung der Abfallwirtschaft.[1]

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Weitere Informationen gibt es unter:

Kennzeichnungspflicht

Im Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) gibt es folgende Kennzeichnungspflichten:

- Hersteller müssen sicherstellen, dass Verpackungen entsprechend den Vorgaben des Verpackungsgesetzes (VerpackG) gekennzeichnet sind.

- Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten müssen gemäß dem ElektroG bestimmte Informationen bereitstellen, wie z.B. die Kennzeichnung mit dem Kreuzsymbol.

- Produkte müssen so gestaltet sein, dass sie recycelbar sind, und dies sollte in der Produktkennzeichnung berücksichtigt werden.

Die genauen Anforderungen können je nach Produktkategorie variieren.

Einzuhaltende Anforderungen

Im Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) gibt es spezifische Anforderungen für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), die folgenden Punkte umfassen:

- Produkte müssen so gestaltet sein, dass sie recyclingfähig sind.

- Förderung der Wiederverwendung von Geräten und Komponenten.

- Produkte müssen Informationen zu deren Entsorgung und Recycling enthalten.

- Hersteller sind verpflichtet, Rücknahmesysteme für Altgeräte einzurichten und die Getrenntsammlungspflicht von Abfällen zu stärken

- Obhutspflicht zur Erhaltung der Erzeugnisse und zur Abfallvermeidung. Eine Entsorgung soll als letzte Option mit Rücksicht auf die Abfallhierarchie in Betracht gezogen werden:

- Vermeidung

- Vorbereitung zur Wiederverwendung

- Recycling (definiert als stoffliche Verwertung; keine Ersatzbrennstoff-Herstellung)

- sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung

- Beseitigung

Messpflichten

Im Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) gibt es Messpflichten, die folgende Aspekte umfassen:

- Betreiber von Abfallanlagen müssen die Mengen der anfallenden Abfälle messen und dokumentieren.

- Die Fortschritte bei der Verwertung und dem Recycling von Abfällen müssen erfasst und gemeldet werden.

- Unternehmen sind verpflichtet, regelmäßig Berichte über die Abfallwirtschaft und die Einhaltung von Zielvorgaben zu erstellen.

Diese Messpflichten dienen der Transparenz und der Überwachung der Fortschritte in der Abfallwirtschaft und Kreislaufwirtschaft.

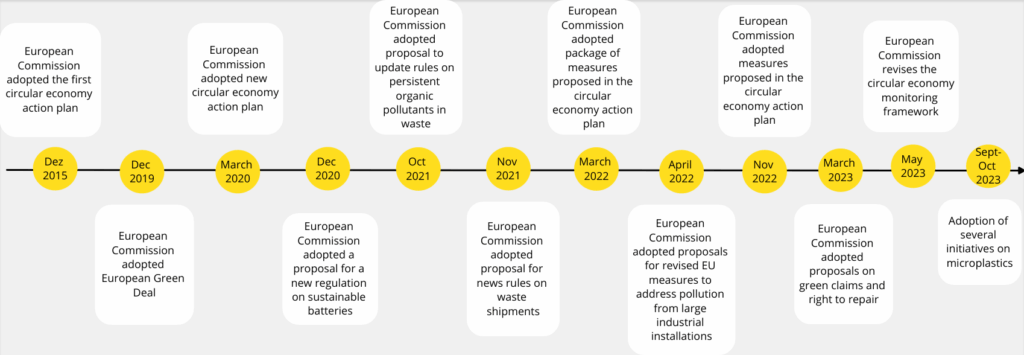

Timeline

Directive on repair of goods

Das Recht auf Reparatur zielt darauf ab, die Reparatur von Alltagsgeräten zu ermöglichen und zu vereinfachen. Durch diese Initiative soll die Kreislaufwirtschaft gefördert und Ressourcen geschont werden. Es verpflichtet Hersteller sowie potenziell Importeure und Händler, Reparaturen auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist anzubieten und darüber zu informieren, wobei sie insbesondere dazu angehalten werden, Produkte nach der gesetzlichen Gewährleistungszeit zu angemessenen Preisen und innerhalb angemessener Zeiträume zu reparieren. Darüber hinaus müssen Verbraucher Zugang zu Ersatzteilen, Werkzeugen und Reparaturinformationen erhalten. Um die Reparatur von Geräten zu fördern, sind auch Reparaturanreize wie Gutscheine und Fördergelder vorgesehen. Zudem unterstützen Online-Plattformen die Suche nach Reparaturbetrieben vor Ort sowie nach Verkäufern von generalüberholten Geräten.

Kategorie

Reparatur, Produktlebensdauer, Ersatzteile

Anwendungsbereich

Das Recht auf Reparatur adressiert vor allem Verbraucher, Hersteller und Reparaturdienstleister. Zunächst wird das Recht auf Reparatur auf bestimmte Waren begrenzt werden, die im Anhang II der Richtlinie aufgelistet werden. Dies betrifft:

- Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner gemäß der Verordnung (EU) 2019/2023

- Haushaltsgeschirrspüler gemäß der Verordnung (EU) 2019/2022

- Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion gemäß der Verordnung (EU) 2019/2024

- Kühlgeräte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2019

- Elektronische Displays gemäß der Verordnung (EU) 2019/2021

- Schweißgeräte gemäß der Verordnung (EU) 2019/1784

- Staubsauger gemäß der Verordnung (EU) Nr. 666/2013

- Server und Datenspeicherprodukte gemäß der Verordnung (EU) 2019/424

- Mobiltelefone, Schnurlostelefone und Tablets

Wer ist dafür verantwortlich?

Die Verantwortung für das Recht auf Reparatur liegt in Deutschland beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUKN).

Wo bekomme ich weitere Informationen her?

Mehr Informationen zur EU-Richtlinie über gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren sind beim Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit verfügbar: BMUKN: Recht auf Reparatur. Darüber hinaus, gibt es weitere Informationen zu der Gesetzgebung unter: Directive on repair of goods – European Commission and Directive – EU – 2024/1799 – EN – EUR-Lex. Weitere Informationen zu Normen im Bereich Reparatur sind bei der DKE erhältlich: Recht auf Reparatur: Meilenstein für Verbraucher, Hersteller und Umwelt

Kennzeichnungspflicht

Für Hersteller Nachweispflicht für Haftung und Gewährleistung von Geräten. Die Kennzeichnung muss auch Informationen zu den Garantiebedingungen enthalten, insbesondere darüber, welche Reparaturen unter die Garantie fallen.

Einzuhaltende Anforderungen

Die Direktive ist ein Instrument, die die Reparatur von Produkten innerhalb und außerhalb der Garantie ermöglichen soll.

Einzuhaltende Anforderungen für Hersteller umfassen:

- Produkte zu einem angemessenen Preis und innerhalb einer angemessenen Frist nach Ablauf der gesetzlichen Garantiezeit reparieren.

- Zugang zu Ersatzteilen, Werkzeugen und Reparaturinformationen für Verbraucher bereitstellen.

- Anreize für eine Reparatur, z. B. Reparaturgutscheine und Geldmittel schaffen.

Online-Plattformen für Reparatur, helfen den Verbrauchern bei der Suche nach lokalen Reparaturdiensten und Geschäften, die ebenso aufgearbeitete Waren verkaufen.

Insgesamt zielt die Direktive darauf ab, reparaturfeindliche Praktiken somit zu verhindern und eine nachhaltigere Nutzung von Produkten zu fördern.

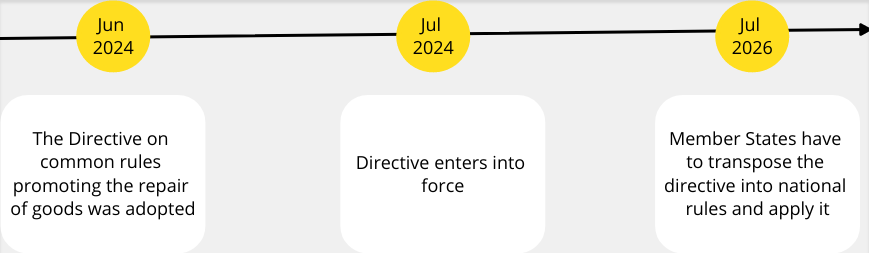

Timeline

Vollständiger Name der Gesetzgebung: European Critical Raw Materials Act

Der European Critical Raw Materials Act verfolgt mehrere zentrale Ziele, die darauf abzielen, die Wertschöpfungsketten innerhalb der Europäischen Union zu stärken. Ein wesentliches Anliegen ist es, sichere Lieferketten zu schaffen, indem die Kapazitäten verbessert und aktuelle sowie zukünftige Risiken von Versorgungsunterbrechungen bei kritischen Rohstoffen beseitigt werden. Darüber hinaus wird angestrebt, das Recycling von Rohstoffen zu fördern und die Kreislauffähigkeit der Materialien zu optimieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Gesetzes ist die Diversifizierung der EU-Versorgung mit seltenen und kritischen Rohstoffen, um die Abhängigkeit von Drittstaaten zu verringern. Dies geht einher mit dem Ziel, die Kapazitäten der EU insgesamt zu erhöhen. Zusätzlich wird die Förderung von Forschung, Innovation und Qualifikationen angestrebt, um die Wettbewerbsfähigkeit und Selbstversorgung der EU in diesem Bereich nachhaltig zu sichern.

Es werden Benchmarks für die heimischen Kapazitäten bis 2030 und entlang der strategischen Rohstoff-Wertschöpfungskette und für die Diversifizierung der EU-Versorgung festgelegt:

- Deckung von mind. 10% des Bedarfs an strategischen Rohstoffen aus Bergbau in der EU

- Deckung von mind. 40 % des Bedarfs an weiterverarbeitenden Rohstoffprodukten aus der EU

- Deckung von mind. 25% des Bedarfs des Recyclings aus der EU

- Nicht mehr als 65% des Jahresverbrauchs der EU aus einem einzigen Drittland

Kategorie

Rohstoffe, Kreislaufführung, Innovation, Recycling

Anwendungsbereich

Der European Critical Raw Materials Act betrifft Unternehmen, die bestimmte Rohstoffe verwenden oder vertreiben. Eine Übersicht der Liste zu strategischen und kritischen Rohstoffen Annex I und Annex II: EUR-Lex – 52023PC0160 – EN – EUR-Lex . Von 34 identifizierten kritischen Rohstoffen wurden 17 als strategisch bestimmt. Strategische Rohstoffe sind entscheidend für die erfolgreiche digitale und grüne Transformation und spielen eine

wichtige Rolle in den Bereichen Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt.

Die Schlüsseltechnologien umfassen:

-

- die Herstellung von Batterien für die Energiespeicherung und Elektromobilität,

- die Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff,

- die Erzeugung von erneuerbarer Energie,

- die Herstellung von Luftfahrzeugen, Antriebsmotoren, Wärmepumpen,

sowie Vorrichtungen zur Datenübertragung und -speicherung, mobile elektronische Geräte, Ausrüstung für die additive Fertigung, Robotik, Drohnen, Raketenwerfer, Satelliten oder fortgeschrittene Chips

Wer ist dafür verantwortlich?

Große Unternehmen (durchschnittlich mehr als 500 Beschäftigte und ein weltweiter Nettoumsatz von mehr als 150 Mio. EUR im letzten Geschäftsjahr), die strategische Rohstoffe für bestimmte kritische Schlüsseltechnologien verwenden.

Wo bekomme ich die Infos her?

Das BMWE stellt eine Liste an regionalen Anlaufstellen für Genehmigungsverfahren und die Koordination im Bereich kritischer Rohstoffe zur Verfügung: BMWE – Europäische Industriepolitik – Der europäische Critical Raw Materials Act (CRMA). Darüber hinaus, gibt es weitere Informationen zu der Gesetzgebungen und den kritischen Rohstoffen unter: Critical Raw Materials Act – European Commission.

Einzuhaltende Anforderungen

Es sind Melde- und Beitragspflichten einzuhalten. Große Unternehmen (durchschnittlich mehr als 500 Beschäftigte und ein weltweiter Nettoumsatz von mehr als 150 Mio. EUR im letzten Geschäftsjahr), die strategische Rohstoffe für bestimmte kritische Schlüsseltechnologien verwenden, führen mind. alle drei Jahre eine Risikobewertung ihrer Lieferkette für strategische Rohstoffe durch. Dies betrifft Großunternehmen in Sektoren wie Batterie, Wind, Halbleiter müssen alle 3 Jahre bewerten, wie abhängig sie von kritischen Rohstoffen sind und welche Risiken ihre Lieferketten betreffen. Diese müssen an regionale Anlaufstellen gemeldet werden, um die Abhängigkeit und Risiken von kritischen Rohstoffen abzuschätzen. Dies umfasst Daten zur Menge, Herkunft, und Verarbeitung der Rohstoffe. Die kritischen und strategischen Rohstoffe werden in den Anhängen I und II der EU-Verordnung dargestellt.

Timeline

Der CRM-Act ist am 23. Mai 2024 in Kraft getreten. Die Europäische Kommission hat eine Liste kritischer Rohstoffe für die EU erstellt. Diese Liste wird mindestens alle drei Jahre überprüft und basierend auf der Markt-, Produktions- und Technologieentwicklung aktualisiert.

Nachhaltigkeitsberichterstattung

Corporate Sustainability Reporting Directive

Die CSR-Richtlinie steht für die unternehmerische Nachhaltigkeitsberichterstattung. Es handelt sich um eine Verpflichtung für große, kapitalmarktorientierte Unternehmen, Banken und Versicherungen, eine „nichtfinanzielle Erklärung“ zu erstellen. Diese beinhaltet von ihnen verfolgte Konzepte, Risiken und Leistungsindikatoren bezogen auf die Umwelt, Arbeitnehmerbelange, soziale Belange, Menschenrechte und Korruption.

Das Ziel der Richtlinie ist die Transparenz über Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit für die Geschäftstätigkeit von Unternehmen sowie über die Auswirkungen, die Unternehmen auf Menschen und Umwelt haben. So können Finanzmarktakteure die Nachhaltigkeit ihrer Portfolios messen und nachhaltige Anlageentscheidungen treffen.

Kategorie

Unternehmen, Berichterstattung, Nachhaltigkeit

Anwendungsbereich

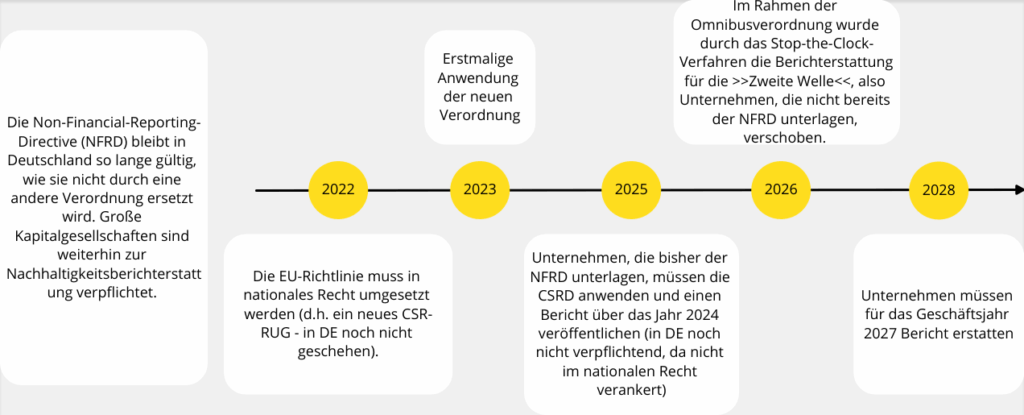

- Ab 2024: alle bisher berichtspflichtige Unternehmen (einschließlich Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen) und Konzernmutterunternehmen von bilanzrechtlich großen Unternehmensgruppen

- Ab 2025: alle bilanzrechtlich großen Kapitalgesellschaften, Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Konzernmutterunternehmen von bilanzrechtlich großen Unternehmensgruppen

- Ab 2026: kapitalmarktorientierte bilanzrechtlich kleine oder mittelgroße Kapitalgesellschaften, Kreditinstitute und Versicherungen (Aufschubmöglichkeit von 2 Jahren)

- Ab 2028: EU-Tochterunternehmen und EU-Zweigniederlassungen von Drittstaatskonzernen

- Kleinstunternehmen sind ausgeschlossen*

*Erstmalige Berichterstattung für „große Unternehmen wird vom Geschäftsjahr 2025 auf 2027 verschoben. KMU sollen erst ab Geschäftsjahr 2028 berichten. Umsetzung in nationales Recht bis zum 31.12.2025 aufgrund des Stop-the clock im Eilverfahren am 16. April 2025 des Omnibus-Pakets

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Kennzeichnungspflicht

Enthält keine direkte Kennzeichnungspflicht. Aber Unternehmen sind verpflichtet umfangreich Nachhaltigkeitsinformationen transparent und nachvollziehbar zu berichten.

Einzuhaltende Anforderungen

- Nachhaltigkeitsbezogene Angaben, die aus finanzieller Sicht oder aus ökologischer und sozialer Sicht wesentlich sind (doppelte Wesentlichkeit). In Berichtsstandards werden hierzu Kriterien und Ansätze für die Identifikation und Bewertung wesentlicher Nachhaltigkeitsthemen und -informationen definiert.

- Bezogen auf identifizierten wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte müssen Unternehmen folgendes offenlegen:

- Governance-Strukturen

- Geschäftsmodell und Strategie

- Sorgfaltspflichten-Prozesse (einschließlich tatsächlicher und potenzieller Auswirkungen auf Menschen und Umwelt)

- Finanzielle Risiken und Chancen bezogen auf die Nachhaltigkeit

- Zielsetzungen und erreichte Fortschritte

- Maßnahmen

- Leistungsindikatoren

- Prozess zur Wesentlichkeitsanalyse

- Verbindliche externe Prüfung der berichteten Nachhaltigkeitsinformationen durch Abschlussprüfer, unabhängige Erbringer von Bestätigungsdienstleistern (Zertifizierungsstellen oder Umweltgutachter)

- Umweltberichterstattung – CSR-Richtlinie | Umweltbundesamt

Messpflichten

Es besteht keine klassische “Messpflicht” um z.B. Grenzwerte einzuhalten. Jedoch bestehen verpflichtende Anforderungen zur Erhebung und Quantifizierung bestimmter Nachhaltigkeitsinformationen, z.B. Treibhausgasemissionen, Energie- und Wasserverbrauch, Geschlechterverteilung und Diversität, Korruptionsfälle und Anteil unabhängiger Aufsichtsräte.

Timeline

Lierferketten

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG): Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten

Das Lieferkettengesetz regelt in Deutschland die unternehmerischen Sorgfaltspflichten und die Verantwortung für das Einhalten der Menschenrechte und von Umweltschutz in globalen Lieferketten.

Unter Anderem stärkt das Gesetz:

- Schutz vor Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung

- Schutz vor Landraub

- Arbeits- und Gesundheitsschutz

- Recht auf faire Löhne

- Recht auf faire Löhne

- Schutz vor umweltrechtlichen Verstößen

Die Verantwortung der Unternehmen besteht entlang der gesamten Lieferkette, vom eigenen Geschäftsbereich bis hin zu Vertragspartnern und Zulieferer. Unternehmen müssen Risiken in ihren Lieferketten ermitteln, bewerten und priorisieren, um darauf basierend eine Grundsatzerklärung mit Maßnahmen zu veröffentlichen, welche Menschenrechtsverstöße und Umweltschädigungen vermeiden oder minimieren sollen. Das Gesetz gibt an, welche Präventions- und Abhilfemaßnahmen notwendig sind. Das Gesetz wirkt sich auf Menschen in den Lieferketten, Unternehmen und Konsumenten positiv aus, indem Rechtssicherheit und eine zuverlässige Basis für eine nachhaltige und resiliente Lieferkette geschaffen wird.

Wo bekomme ich weitere Informationen her?

BMAS Lieferkettengesetz – BMAS

Fragen zu gesetzlichen Anforderungen und konkrete Umsetzung im Unternehmen: Helpdesk Wirtschaft und Menschenrechte | Agentur für Wirtschaft & Entwicklung

Gesetze im Internet: LkSG – nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Kennzeichnungspflicht

Es gelten Sorgfaltspflichten für Unternehmen mit mindestens 1000 Beschäftigten:

- Feststellung betriebsinterner Zuständigkeit (Menschenrechtsbeauftragte)

- Einrichten eines Risikomanagements

- Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen: Ermittlung, Bewertung und Priorisierung der Risiken

- Veröffentlichung einer Grundsatzerklärung und zu ergreifenden Maßnahmen

- Ergreifen von Abhilfemaßnahmen

- Einrichtung von Beschwerdekanäle für betroffene Menschen der Lieferkette

- Regelmäßige Berichterstattung und Dokumentation

Eine externe Überprüfung erfolgt durch das BAFA, welches mit Eingriffsbefugnissen ausgestattet ist und bei Versäumnissen oder Verstößen Zwangs- und Bußgelder verteilen kann.

UPDATE: Ausnahmen durch das Omnibus-Paket.

Disclaimer: Diese Informationen dienen zur Orientierung und stellen keine rechtliche Beratung dar. Stand August 2025