Auswahl an umweltrelevanten gesetzlichen Rahmenbedingungen für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)

Produktspezifische Maßnahmen auf Basis von Ecodesign for Sustainable Product Regulation (ESPR)

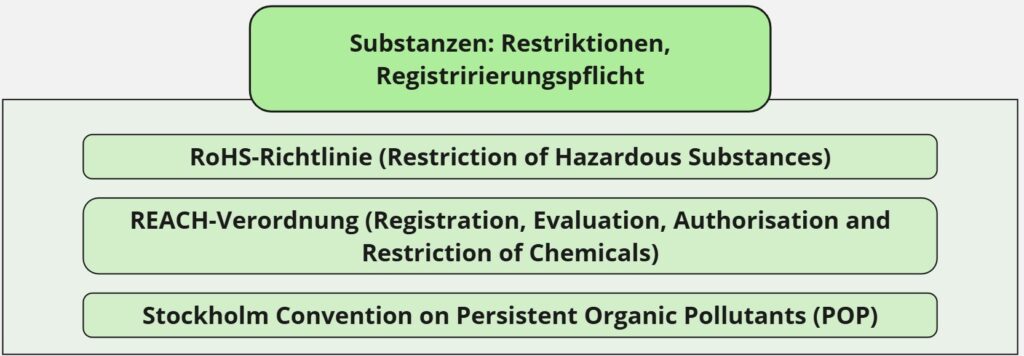

Substanzen: Restriktionen, Regristirierungspflicht

Energie

Produktspezifische Maßnahmen auf Basis von ESPR

Verordnung (EU) 2024/1781 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige Produkte

Die ESPR-Verordnung bildet einen zentralen Bestandteil des Europäischen Green Deals und ersetzt die bisherige Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG, wodurch der Anwendungsbereich zweierlei erheblich erweitert wird: (1) während die bisherige Ökodesign-Richtlinie für unterschiedliche energie-relevante Produkte (zB. Waschmachinen, Handys, etc.), gilt die ESPR zukünftig für nahezu alle Produkte; (2) zusätzlich gehen Anforderungen über Energieeffizienz hinaus und erweitern sich auf Materialeffizienz, Zuverlässigkeit, Wiederverwendbarkeit, Nachrüstbarkeit, Reparierbarkeit, Energieverbrauch und Energieeffizienz, Rezyklatanteil, Recyclingfähigkeit und Weitere. Als zentrales Ziel sollen nachhaltige Produkte zum neuen Standard auf dem EU-Markt werden. Durch umweltfreundliche Gestaltung von Produkten, sollen die Umweltwirkungen dieser über den gesamten Lebenszyklus verringert werden. Der Fokus liegt hierbei auf der Herstellung, Nutzung, Wiederverwendung, Reparatur sowie dem Recycling. Für Produkte, welche im europäischen Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden, sind Mindestanforderungen an das Produktdesign festgelegt. Die EU-weite einheitliche Vorschrift verhindert, dass unterschiedliche nationale Vorschriften den Handel hemmen.

Kategorie

Ökodesign, Energieeffizienz, Materialeffizienz, Informationsanforderungen, DPP, Reparierbarkeit, Recyclingfähigkeit, Produkte

Anwendungsbereich

Die ESPR betrifft nahezu alle Arten von Produkten, welche in der EU in Verkehr gebracht werden. Neben Energieverbrauchsrelevanten Produkten (energiebetriebene Produkte sowie Produkte, die selber keine Energie verbrauchen, aber durch ihre Nutzung den Energieverbrauch beeinflussen), werden u.a. auch Textilien und Schuhe, Möbel, Eisen, Stahl und Aluminium, Detergenzien bzw. Reinigungsmittel und Chemikalien betrachtet. Generelle Ausnahmen sind nur für wenige Produktgruppen, wie Fahrzeuge und Produkte aus dem Bereich der Sicherheit und Verteidigung, vorgesehen.

Der Onlinehandel und Importware gehören auch zum Geltungsbereich.

Neue Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte tritt in Kraft | Umweltbundesamt

BMWK – EU-Ökodesign-Richtlinie für eine umweltgerechte Gestaltung von Produkten

Wer ist dafür verantwortlich?

Hersteller and Inverkehrbringen von Produkten auf dem EU-Markt tragen die Hauptverantwortung für das Einhalten der Ökodesign-Anforderungen.

Zusätzlich müssen Zulieferer entlang der gesamten Wertschöpfungskette die benötigten Informationen bereitstellen, damit Inverkehrbringer ihre Pflichten erfüllen können.

Falls der Hersteller keinen Sitz in der EU hat und es keinen Bevollmächtigten gibt, liegt die Verantwortung beim Importeur. Händler und Online-Plattformen müssen sicherstellen, dass keine Produkte verkauft werden, die den Anforderungen nicht entsprechen.

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) ist die gesetzlich zuständige Stelle für Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung in Deutschland. Es tagen regelmäßig Beraterkreise, in denen nationale Interessengruppen (z. B. Industrie, Verbände, NGOs) ihre Positionen und Fachwissen einbringen können, wenn auf europäischer Ebene neue Regelungsentwürfe zu ESPR-Produktgruppen diskutiert werden. https://netzwerke.bam.de/Netzwerke/Navigation/DE/Evpg/EVPG-Rechtsetzung.Beteiligung/EVPG-Anmeldung-zum-Beraterkreis/evpg-anmeldung-beraterkreis.html

UBA Neue Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte tritt in Kraft | Umweltbundesamt

EU Verordnung – EU – 2024/1781 – DE – EUR-Lex

EC Ecodesign for Sustainable Products Regulation – European Commission

Kennzeichnungspflicht

Die ESPR sieht einen digitalen Produktpass (DPP) vor, welche alle relevanten Informationen zum Produkt enthalten soll. Welche Informationen im DPP hinterlegt werden müssen, werden aktuell in delegierten Rechtsakten pro Produktkategorie ausgearbeitet.

Einzuhaltende Anforderungen

Folgende Aspekte sind in der ESPR vorgesehen:

Konkrete Anforderungen werden für die jeweiligen Produktkategorien in sogenannten delegierten Rechtsankten ausgearbeitet. Im ersten Arbeitsplan der ESPR werden folgende Produktkategorien genannt, welche in einem ersten Schritt bearbeitet werden:

- Textilien und Kleidung

- Möbel

- Reifen

- Matratzen

- Eisen & Stahl

- Aluminium

- Sowie weitere Elektro- und Elektronikprodukte, welche bereits unter der bisherigen Ökodesign-Richtlinie reguliert werden:

- Niedertemperatur-Strahler

- Bildschirme

- Ladegeräte für Elektrofahrzeuge

- Professionelle & Haushalts- Geschirrspüler

- Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswäschetrockner

- Professionelle Wäschereigeräte

- Elektromotoren und Antriebe mit variabler Drehzahl

- Kühlgeräte

- Lichtquellen

- Schweiß Ausrüstung

- Mobiltelefone und Tablets

- Lokale Heizgeräte

- Wäschetrockner

- Sowie der Verbrauch im Standby- und Aus-Zustand

Außerdem werden für folgende Aspekte laut erstem ESPR Arbeitsplan horizontale Maßnahmen ausgearbeitet:

- Reparierbarkeit

- Recycelter Inhalt und Recyclingfähigkeit von Elektro- und Elektronikgeräten

Die Anforderungen können sich auf verschiedene Produktaspekte beziehen, u.a. Zuverlässigkeit, Wiederverwendbarkeit, Nachrüstbarkeit, Reparierbarkeit, Energieverbrauch und Energieeffizienz, Rezyklatanteil, Recyclingfähigkeit und Weitere.

Zudem müssen Produkte die Informationsanforderungen erfüllen, u.a. durch den digitalen Produktpass.

Die Anforderungen werden in delegierten Rechtsakten für die einzelnen Produktgruppen spezifiziert.

Produkte, die den neuen Mindestanforderungen nicht entsprechen, dürfen in der EU nicht mehr verkauft werden.

Des Weiteren ist ab dem 19. Juli 2026 die Vernichtung der in Anhang VII aufgeführten unverkauften Verbraucherprodukte der Kategorien Textilien, Kleidung und Schuhe verboten. Kleinst- und Kleinunternehmen sind bis 2030 ausgenommen. Der erste Arbeitsplan sieht hierzu vorerst keine Erweiterung für Elektro- und Elektronikprodukte vor.

Messpflichten

- Durchführung von Konformitätsbewertungen

- Messungen nach harmonisierten Standards

- Dokumentationspflichten

- Pflicht zur regelmäßigen Aktualisierung

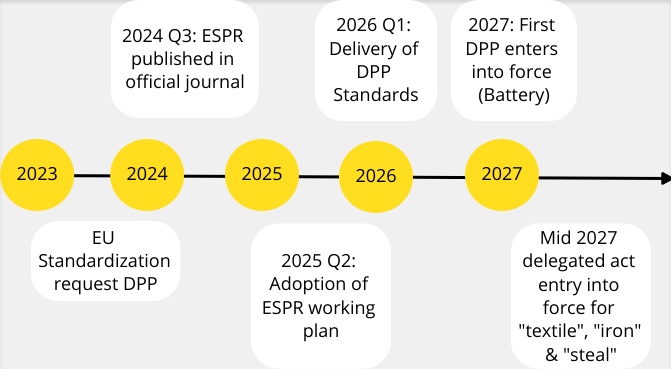

Timeline

YouTube-Schulungsvideo

Digital Product Passport / Digitaler Produktpass

Der DPP ist ein EU-weites digitales Inforationssystem für produktspezifische Datenblätter, welches für alle online verfügbar ist.

Der DPP wird im Rahmen der ESPR verbindlich eingeführt. Im April 2025 wurde der erste Arbeitsplan (2025-2030) veröffentlicht und legt die ersten priorisierten Produktgruppen fest.

Durch den DPP kann ein standardisierter und sektorübergreifender Datenaustausch über den kompletten Produktlebenszyklus zwischen Herstellern, Anwendern und Entsorgern stattfinden.

Er gibt neben typischen Produktinformationen, Zertifikate und Bedienungs-/ und Gebrauchsanleitungen auch Auskunft über den Ursprung, die Zusammensetzung, die Reparierbarkeit, die Wiederaufbereitung und das Recycling.

Somit können Hersteller Betriebs-/ und Gebrauchsanleitungen in aktueller Landesfassung bereitstellen. Entsorger können umwelt- und ressourcenschonend recyceln. Reparaturbetriebe erhalten Informationen, wie das Produkt verbaut oder repariert werden kann. Öffentliche Institutionen können effizienter überprüfen, ob aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen eingehalten werden. Verbraucher:innen erhalten Informationen über die sozialen und nachhaltigen Aspekte der Produkte zur informierten Kaufentscheidung.

Ziel ist es, Transparenz, Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit zu fördern.

Digitaler Produktpass für die industrielle Kreislaufwirtschaft

cisl_digital_products_passport_report_v6.pdf

Ecodesign for Sustainable Products Regulation – European Commission

Kategorie

Digitaler Produktpass, Produktinformationen, Digitalisierung, Standardisierung

Anwendungsbereich

Die Produktkategorien des ersten Arbeitsplans sind:

- Eisen, Stahl, Aluminium

- Textilien, insbesondere Bekleidung

- Möbeln

- Reifen

- Matratzen

- Produkten der Informations- und Kommunikationstechnologie und sonstigen Elektronikgeräten sowie energieverbrauchsrelevanten Produkten

Wer ist dafür verantwortlich?

Hersteller oder Inverkehrbringer der Produkte in den EU-Markt sind für die Erstellung des DPP verantwortlich. Informationen müssen jedoch von weiteren Akteur:innen entlang der Wertschöpfungskette bereitgestellt werden.

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Kennzeichnungspflicht

Der DPP soll einfach zugänglich sein, indem ein eindeutiger Indikator durch Technologien wie zB. Wasserzeichen, NFC-Chip oder QR-Code ausgelesen werden kann. Ausnahmen sind je nach Art, Abmessung und Verwendungszweck möglich.

Einzuhaltende Anforderungen

Der DPP muss richtig, vollständig und auf dem neusten Stand sein sowie den Anforderungen entsprechen.

- Der DPP ist mit einem Datenträger und einer dauerhaft eindeutigen Produktkennung verbunden

- Datenträger befindet sich auf dem Produkt, auf der Verpackung oder beigefügten Unterlagen

- Alle Daten im DPP basieren auf offen Standards und müssen strukturiert und maschinenlesbar sein

- Wirtschaftsteilnehmer stellen Händlern/Anbietern eine digitale Kopie des DPP beriet, um diese den potenziellen Kunden bereitstellen zu können

YouTube-Video

Substanzen: Restriktionen, Regristirierungspflicht

Restriction of Hazardous Substances (EU) 2011/65

Eine Richtlinie zur Beschränkung der Nutzung von EEE mit bestimmten gefährlichen Stoffen über einem Höchstgrenzwert. “Grenzwertüberschreitung” kann unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden. Das Ziel dabei ist bestimmte gefährliche Stoffe aus EEE-Produkten zu verbannen. Dazu gehören Blei, Quecksilber, Cadmium und Chrom sowie bestimmte bromhaltige Flammschutzmittel und Weichmacher. Außerdem soll die Verbesserung des Recyclings von WEEE und die Reduktion von schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt erstrebt werden. Zu den Pflichten des Herstellers gehören das Durchführen eines Konformitätsbewertungsverfahrens und das Anbringen des CE-Kennzeichens.

Kategorie

Chemikalien: In Elektro- und Elektronikgeräten

Anwendungsbereich

Die Restriction of Hazardous Substances (EU) 2011/65 umfasst elektrische und elektronische Geräte (EEE) – jedes Gerät, das mindestens in einer seiner Funktionen von elektrischem Strom oder elektrischen Feldern abhängig ist. Daher müssen auch z.B. Gasherde mit elektrischer Uhr sowie Kleidungsstücke mit Lichteffekten RoHS konform sein. Ob das Produkt durch Batterien oder durch das Stromnetz betrieben wird, ist dabei unerheblich.

Wer ist dafür verantwortlich?

Das Inverkehrbringer von Waren auf dem EU Binnenmarkt – Hersteller, Importeure und Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten.

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Kennzeichnungspflicht

Die EU-RoHS Konformität ist über die CE-Kennzeichnung erkenntlich.

Einzuhaltende Anforderungen

Es besteht eine Dokumentationspflicht der RoHS Konformität der Produkte durch den Inverkehrbringer unter Vorlage von produktspezifischen Konformitätsbewertungen. Diese werden von akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle ausgestellt.

Messpflichten

Standardisierte Prüfmethoden zur Detektion der unter der RoHS Richtlinie verbotenen Stoffe, ausgeführt von akkreditierten Konformitätsbewertungsstellen.

Timeline

In Kraft seit 2006 mit 3 großen Überarbeitungen. Ausnahmen unter Annex III und IV werden in Überprüfungszyklen spezifisch für die jeweilige Ausnahme regelmäßig durchgeführt.

YouTube-Schulungsvideo

REACH-Verordnung – Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Die REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 dient zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. Sie soll ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen. Zudem gewährleistet sie einen freien Verkehr von Chemikalien auf dem Binnenmarkt und fördert Wettbewerbsfähigkeit und Innovation. Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender haben die Verantwortung für ihre Chemikalien zu übernehmen. Zudem müssen sie sicherstellen, dass die von ihnen hergestellten und in Verkehr gebrachten Chemikalien sicher verwendet werden. Hersteller und Importeure müssen durch die obligatorische Registrierung Daten über die Chemikalien liefern und ausgehende Risken bewerten. Die Behörden unterstützen dabei die Akteure und prüfen die Registrierungen und die Regulierung von Stoffen mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften oder von Stoffen, die zu Risiken für Mensch oder Umwelt führen können. Für Verbraucherinnen und Verbraucher gibt es ein Recht, Informationen über Chemikalien in Produkten zu erhalten. Ein Lieferant von Erzeugnissen (z. B. Produzent oder Händler) muss seine Abnehmer informieren, sofern ein besonders besorgniserregender Stoff (substance of very high concern – SVHC) in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent im Erzeugnis enthalten ist.

Kategorie

Chemikalien: Stoffe, Substanzen, Gemische und Erzeugnisse

Anwendungsbereich

Jeder Industriezweig – beinhaltet auch Informations- und Kommunikationstechnologien.

Wer ist dafür verantwortlich?

Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender von chemischen Stoffen sind für die Einhaltung der REACH-Verordnung verantwortlich. Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) überwacht die Umsetzung.

Wo bekomme erhalte ich weitere Informationen?

Offizielle Informationen finden Sie auf EUR-Lex: REACH-Verordnung

Liste der besonders besorgniserrenden Stoffe – SVHC

European Chemicals Agency (ECHA) – Homepage – ECHA

REACH Helpdesk IHK – REACH-Helpdesk: Informationen zum Sicherheitsdatenblatt – IHK Karlsruhe

Helpdesk REACH, CLP und Biozide Helpdesk – Der Helpdesk – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kennzeichnungspflicht

- Sicherheitsdatenblätter bereitstellen.

- Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen gemäß CLP-Verordnung

Einzuhaltende Anforderungen

Folgende Anforderungen der REACH-Verordnung sind einzuhalten:

- Registrierung aller Stoffe über 1 Tonne pro Jahr.

- Bewertung von Risiken und Verwendungsszenarien.

- Autorisierung von Stoffen in REACH Annex XIV.

- Benachrichtigung der ECHA und Kommunikation entlang der Lieferkette von besonders besorgniserregenden Stoffen in Produkten.

- Einhaltung von Beschränkungen für bestimmte Stoffe, REACH Annex XVII.

- Händler sind gemäß REACH auf Anfrage auskunftspflichtig gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern

Prüfstellen, die Unbedenklichkeitsprüfungen durchführen sind u.a.:

Messpflichten

Generell besteht die Informationspflicht der Zulieferer. Generell sollte man zur Sorgfaltspflicht überlegen eigene Prüfungen durchzuführen.

Timeline

Die REACH-Verordnung ist seit 2007 in Kraft. Die SVHC Liste wird zweimal jährlich aktualisiert – üblicherweise im Januar und im Juli. Annex XIV und Annex XVII werden zwar regelmäßig überarbeitet, jedoch nicht in konkreten Abständen.

YouTube-Schulungsvideo

Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants

Ziel des Stockholmer Übereinkommens von 2001 ist der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor persistenten organischen Chemikalien („persistent organic pollutants“ = POPs). Diese schwer abbaubaren Stoffe werden inzwischen weltweit, oft fernab vom Herstellungs- oder Einsatzort nachgewiesen. Sie reichern sich im Fettgewebe von Lebewesen an und können schädliche Auswirkungen für Mensch und Tier haben.

Bei der Umsetzung des Stockholmer Übereinkommens ergreifen die Regierungen Maßnahmen mit dem Ziel der Verringerung oder des Verbots der Freisetzung von POPs in die Umwelt. Weiterhin soll verhindert werden, dass neue Stoffe mit Eigenschaften eines POP hergestellt und eingesetzt werden. Die Ein- und Ausfuhr von POPs ist auf besondere Fälle beschränkt, wie z. B. den des Im- oder Exports mit dem Ziel der sicheren und umweltfreundlichen Entsorgung. Ein- und Ausfuhr dürfen nur unter Beachtung internationaler Regeln, Standards und Richtlinien erfolgen. Deutschland hat das Stockholmer Übereinkommen am 23. Mai 2001 unterzeichnet. Nach der 50. Ratifizierung durch einen Vertragsstaat ist das Stockholmer Übereinkommen am 17. Mai 2004 in Kraft getreten.

Die Europäische Union setzt die Verpflichtung des Stockholmer Übereinkommens durch die EU-Verordnung 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe um.

Kategorie

Chemikalien: Stoffe, Substanzen, Gemische und Erzeugnisse

Anwendungsbereich

Durch in der Produktion unbeabsichtigt entstehende chemische Nebenprodukte ist jeder Industriezweig betroffen.

Wer ist dafür verantwortlich?

Inverkehrbringer – Hersteller, Importeur, Vertrieb

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Weiter Informationen sind erhältlich unter:

Kennzeichnungspflicht

Es gibt keine spezielle Kennzeichnungspflicht im Sinne eines eigenständigen POP-Labels. Informationspflichten in Kennzeichnungspflichten greifen über andere Regelungen (z.B. CLP, Sicherheitsdatenblätter, Abfallkennzeichnung, SVHC Liste).

Einzuhaltende Anforderungen

Es besteht eine Prüfung und Zertifizierung der chemischen Unbedenklichkeit von Produkten durch unabhängige Konformitätsbewertungsstelle. Diese Prüfung und Zertifizierung wird in der Regel zusammen mit einer REACH Konformitätsbewertung durchgeführt.

Timeline

Die Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants ist seit 2004 in Kraft. Die Substanzlisten (Annex I) werden je nach wissenschaftlicher Grundlage und Vorschlägen der Vertragsparteien aktualisiert. Die Aktualisierungen erfolgen ca. alle 1-3 Jahre.

Messpflichten

Die POP verbietet grundsätzlich das Inverkehrbringen, die Verwendung und die Herstellung von POP-haltigen Stoffen, Erzeugnissen und Gemischen, über bestimmten Grenzwerten und es gilt das Prinzip “Wer in Verkehr bringt, ist verantwortlich”. Wenn ein Verdacht besteht muss der Inverkehrbringer analytische Prüfungen und Konformitätsnachweise vorlegen.

Energie

Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2023 über Batterien und Altbatterien, zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG und der Verordnung (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/66/EG

The Batterieverordnung (EU) 2023/1542 zielt darauf ab, den gesamten Lebenszyklus von Batterien nachhaltiger zu gestalten und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Sie gilt für alle Batterietypen und führt strenge Anforderungen an Nachhaltigkeit, Sicherheit, Leistung und Recycling ein. Hersteller müssen ökologische Vorgaben wie Mindestrecyclingquoten und die Verwendung recycelter Materialien erfüllen, während ein digitaler Batteriepass Transparenz und Nachverfolgbarkeit schafft. Die Verordnung verpflichtet zu Sammel- und Rücknahmesystemen, reduziert schädliche Stoffe und setzt auf die Förderung innovativer Technologien. Mit verbindlichen Recyclingzielen und strengerer Herstellerverantwortung unterstützt sie die EU-Klimaziele und stärkt Europa als führenden Standort für nachhaltige Batterien.

Kategorie

Batterien und Altbatterien

Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für alle Kategorien von Batterien, namentlich Gerätebatterien, Starterbatterien, Batterien für leichte Verkehrsmittel

(„LV-Batterien“), Elektrofahrzeugbatterien und Industriebatterien, unabhängig von Form, Volumen, Gewicht, Gestaltung, stofflicher Zusammensetzung, Typ, chemischer Zusammensetzung, Verwendung oder Zweck, auch unabhängig davon, ob sie in andere Produkte eingebaut sind oder ihnen beigefügt werden oder dafür ausgelegt sind. Sie gilt auch für Batterien, die in Produkte eingebaut oder Produkten beigefügt sind oder speziell dafür ausgelegt sind, in Produkte eingebaut oder Produkten beigefügt zu werden, wie beispielsweise in batteriebetriebenen Informations- und Kommunikationstechnologien.

Wer ist dafür verantwortlich?

Hersteller und Importeure (erweiterte Herstellerverantwortung), Mitgliedstaaten, Endnutzer und Verbraucher, Wirtschaftsakteure der Lieferkette

Wo erhalte ich weitere Informationen?

- Offizielle Informationen auf EUR-Lex: Verordnung (EU) 2023/1542

- Deutsche Implementierung im Batterie-Durchführungsgesetz (geplant am 18.08.2025)

- Registrierung/Erweiterte Herstellerverantwortung (EPR): Umweltbundesamt (UBA) und Stiftung Elektro-Altgeräte-Register (EAR)

- Prüfung der erweiterten Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für besonders große Wirtschaftsakteure (ab EUR 40 Mio./Jahr/EU Nettoumsatz) nach Kapitel VII EU-BattV: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)

Notifizierende Behörde zur Befugniserteilung von Konformitätsbewertungsstellen: Dazu soll jedes der 16 Bundesländer eine eigene Stelle für Befugnisse zur Verfügung stellen.

Kennzeichnungspflicht

The Kennzeichnungspflichten der Batterieverordnung verlangen, dass alle Batterien klar, sichtbar und dauerhaft mit Informationen wie Batterietyp, chemischer Zusammensetzung und Kapazität gekennzeichnet werden. Gefährliche Stoffe (z. B. Cadmium, Quecksilber, Blei) müssen ausdrücklich angegeben sein, und das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass die Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für wiederaufladbare Industriebatterien, Fahrzeugbatterien und LV-Batterien ist ab dem 1. Januar 2027 ein digitaler Batteriepass mit detaillierten Informationen zu Materialzusammensetzung, CO₂-Fußabdruck und Recyclingfähigkeit verpflichtend, der über einen QR-Code bereitgestellt wird. Die Kennzeichnungen müssen verständlich, in der Landessprache verfügbar und direkt auf der Batterie oder alternativ auf der Verpackung angebracht sein.

Einzuhaltende Anforderungen

Folgende Anforderungen sin einzuhalten:

- Nachhaltigkeitsanforderungen (Mindestanteil recycelter Materialien, Materialeffizienz, CO2-Bilanz)

- Leistungs- und Haltbarkeitsanforderungen ( Anforderungen an die Lebensdauer, Ladezyklen und Leistung sowie Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Recycelbarkeit)

- Kennzeichnungs- und Nachverfolgbarkeitsanforderungen (Digitaler Batteriepass, Angaben zur Materialzusammensetzung, Recyclingfähigkeit, Herkunft der Rohstoffe und CO₂-Fußabdruck)

- Rücknahme- und Recyclinganforderungen ( Sammel- und Rücknahmesysteme, Verbindliche Recyclingquoten, Recyclingverfahren)

- Informationspflichten ( Batterielebensdauer, Entsorgung, Recycling und Umweltbelastung)

- Erweiterte Herstellerverantwortung

- Begrenzung gefährlicher Stoffe

Messpflichten

The Mess- und Berichtspflichten der Batterieverordnung (EU) 2023/1542 verlangen von Herstellern und Mitgliedstaaten die regelmäßige Erfassung und Übermittlung wichtiger Daten, um Nachhaltigkeits- und Recyclingziele zu überwachen. Hersteller müssen den CO₂-Fußabdruck ihrer Batterien über den gesamten Lebenszyklus messen, den Anteil recycelter Materialien nachweisen und die Batterieleistung dokumentieren. Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Sammel- und Recyclingraten zu messen und Berichte an die EU-Kommission zu übermitteln, um die Einhaltung der Sammelziele (z. B. 70 % für tragbare Batterien bis 2030) sicherzustellen. Der digitale Batteriepass (ab 2027) dient zur Nachverfolgung von Materialzusammensetzung, Herkunft und Recyclingfähigkeit, wodurch Transparenz und Kontrolle weiter verbessert werden.

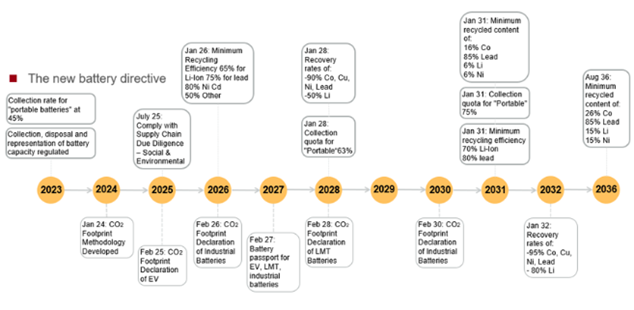

Timeline

Verordnung zur Festlegung eines Rahmens für die Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU

Die Verordnung (EU) 2017/1369 setzt einen Rahmen für Energieverbrauchskennzeichnung von energieverbrauchsrelevanten Produkten, die in der EU in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden. Vorgesehen sind Kennzeichnungen der Produkte mit Standardproduktinformationen über die Energieeffizienz, den Energieverbrauch und den Verbrauch anderer Ressourcen während des Gebrauchs vor. Durch ein standardisiertes verbindliches Label erhalten Kunden vergleichbare Informationen über die Energieeffizienz von Produkten.

Kategorie

Energieverbrauch, Energieeffizienz, Elektrogeräte

Anwendungsbereich

Die Energieverbrauchskennzeichnung gelten auch für eine Reihe „energieverbrauchsrelevanter Produkte”, d. h. Geräte oder Systeme, die sich auf den Energieverbrauch bei der Nutzung auswirken. Die Vorschriften gelten nicht für gebrauchte Produkte und Verkehrsmittel zur Personen- oder Güterbeförderung. Das neue Energieverbrauchs-Kennzeichnungssystem ohne Pluszeichen verwendet die Stufen A bis G seit März 2021. Diese gilt für folgende Produktgruppen: Kühlgeräte, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Fernsehgeräte, Lampen und Leuchten.

Kennzeichnungspflichtige Produkte müssen an der Verkaufsstelle deutlich sichtbar mit einem Energieetikett versehen sein. Zu den kennzeichnungspflichtigen Produktgruppen gehören:

- Lampen und Leuchten

- Heizgeräte

- Kühl- und Gefriergeräte

- Waschmaschinen und Wäschetrockner

- Klimaanlagen und Ventilatoren

- elektronische Displays (z. B. Fernsehgeräte)

- Küchengeräte

- Reifen

Die Verpflichtung liegt bei dem Hersteller und Händler, die Produkte in der EU in Verkehr bringen.

EU-Anforderungen an die Energieverbrauchskennzeichnung – Your Europe

Wer ist dafür verantwortlich?

Verantwortung vom Hersteller mit Sitz in der EU, Importeur oder Bevollmächtigter eines außerhalb der EU ansässigen Herstellers

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Kennzeichnungspflicht

Es besteht eine Kennzeichnungspflicht mit Energy Label für kennzeichnungspflichtige Produkte Homepage – European Commission

Einzuhaltende Anforderungen

Verpflichtungen der Hersteller und Händler:

- Alle kennzeichnungspflichtigen Produkte, für die ein Energieetikett erforderlich ist, müssen in die Europäischen Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL) registrieren werden

- Jedes von Ihnen verkaufte Gerät muss mit einem vorschriftsmäßigen Energieetikett versehen sein

- Den Händlern müssen die Etiketten und das Produktdatenblatt kostenlos zur Verfügung gestellt werden

Die Etiketten müssen so angebracht werden, dass sie in Geschäften und beim Online-Verkauf sichtbar und lesbar sind

Messpflichten

Der Energieverbrauch, die Leistung und andere Werte zu den Produkten sollten anhand von allgemein anerkanntem Stand der Mess- und Berechnungsmethoden zuverlässig, genau und reproduzierbar gemessen werden. Hierbei sollen die Normen auf Unionsebene harmonisiert werden. Die Methoden und Normen sollten dabei, soweit verlässliche und reproduzierbare Labortests möglich sind, möglichst genau die tatsächliche Nutzung des Produktes und das durchschnittliche Verbraucherverhalten widerspiegeln sowie belastbar sein.

Genaue Angaben zu den Mess- und Berechnungsmethoden stehen in der Verordnung.

Disclaimer: Diese Informationen dienen zur Orientierung und stellen keine rechtliche Beratung dar. Stand August 2025